第27回

学校 と 社会

僕が高校生だった頃、捜査犬を連れた警察官が教室にやってきて抜き打ちで麻薬捜索をやったことがある。とはいっても、日本の高校ではない。僕がその頃通っていたのは、カナダの片田舎にあるドラムヘラーという小さな街の高校である。それは生物学の授業で、教師の話をろくに聞かずに横を向いていた僕は、シェパード犬の鼻先がいきなり入り口からにゅっとあらわれたのにすぐ気がついた。続いてごつい体格の、サングラスをかけた警察官がずかずかと入ってきて、これからその麻薬捜査犬が検査をするから、しばらくのあいだ席についているように、と僕たちに申し渡したのだ。僕の教室からは臭い奴は出てこなかったけれど、あとで聞くと学校から二三人、引っ張っていかれたのがいたそうだ。あの地の果てみたいなドラムヘラーに3年住んで色んなけったいな経験をしたけれど、カルチャーショックという意味ではこれがいちばんだった。

しかし、麻薬がカルチャーショックだったのではない。僕が衝撃を受けたのは、学校が警察の捜査を許したということである。教師が「検査をやるなら学校の外でやってくれ」と生徒を守ろうとせずに、すんなりとそのシェパード犬が生徒をかぎまわるままにしておいたということだ。この話をすると「そんなことがあるんだね。よほど麻薬がはびこっているんだね」と驚かれるけれど、そういうことが言いたいんじゃない。僕が言いたいのは、踏み込んでくる警察もおかしいし、それを許す学校もおかしい、そしてそれを問題だと思わない地域の人たちはもっとおかしい、ということである。

これは麻薬検査をやるなということではない。生徒に悪いことをした責任がないと言っているわけでもない。ひとにものを教えるはずの学校が、生徒のやったことを熱心にあげつらうくせに、問題を放置した自分たちの責任を顧みなかったのが気に食わないのである。どいつもこいつも、見て見ぬ振りをしていた。都合の悪いことは全部生徒の自己責任にしていた。でも、そいつのことを「お前がやってるのは間違っているんだ」と怒った人間は誰もいない。それでいて州政府統一学力テストとか、フットボール州大会での順位とか、愛国教育プログラムとか、そういう無意味なことになるとやたら張り切るんだから、ずいぶんと馬鹿にしている。そういう小っちゃいことはな、学校の外でやるものなんだよ。こういう学校が大事にするタイプの生徒は、放っておいてもうまくやるんだから、学校がちやほやしたところで、何かが劇的に改善されるわけではない。逆に素行不良の生徒というのは、何らかの助けを必要としているわけで、本来ならば学校がいちばん積極的に受け入れなければいけないタイプである。そう考えると、問題のある生徒を体よく放り出す学校は、自分たちの社会的な役割を放棄していることになる。

・・・と前ふりがずいぶんと長くなってしまったが、僕が本当に書きたかったのはそのことではなく、そのもう少し先になって起こること、つまり、2011年秋に北米で盛り上がった「Occupy(占拠せよ)」ムーヴメントである。日本の新聞やテレビでもずいぶん報道されたようだから、ウォール街やブルックリン橋がプラカードで埋め尽くされたり、警官隊が公園のテント村を取り囲んだりしている様子を見た人もいると思う。当初は経済格差の是正を訴える内容が、途中から環境保全や、同性愛の権利や、中絶の認可や、ありとあらゆるリベラルなメッセージが加わって、最後には「富を独占するな。政治を独占するな。人権を守れ。地球を守れ」の大合唱となった。60年代に青春真っ盛りだった僕の指導教官に言わせれば「いやいや、まだ手ぬるい」ということになるのだが、フラワーチルドレンの二十一世紀版といったところである。その一方で、ちょうど一年前に盛り上がった茶会(ティーパーティー)が「社会保障もいらない。政府の口出しは必要ない。自分のことは自分でやってきゃいいんだ」というあの無反省な騒擾だったことの揺り戻しという見方もできる。

いずれにせよ、そのごった煮的なメッセージが伝わりにくく、そのことはずいぶん揶揄されていたわけだが、国の財政が危機的状況に陥り、上院下院での審議が党派対立でにっちもさっちも行かず、明確な解決策を提示できない状態で、お上が言うところの市井の人たちに明確なメッセージを求めるのもお門違いというものである。まじめに学校行って、ベンキョーして、大学を出て、学生ローンで借金に首までつかって、そのうえ職なんかないとくれば、そりゃ頭にくる。実際のところ、富裕層よりも彼らの方が割の食う税金を払っているのだ。それなのに何ひとつ返ってこない。優遇されるのは、とっくに優遇され尽くした奴らばかりである。

もちろん、こんなデモをいくら真剣にやったところで、何かがすぐに変わるわけではない。そんなことはみんなわかっている。世の中すべてが公平になるなんて、誰も思っちゃいない。だいたいテント村に行ったって、インテリ・学生系は彼らだけで固まり、失業者は失業者で固まっている。つまり構造的には外の社会とまったく変わらないのである。しかしその怒り自体は正当なものだと思う。物事はおおむねフェアなんだ、真面目にやっていれば、色んなことはうまくいくんだ、働いたぶんだけ幸せになれるんだ、それが北米社会を支える心の拠り所だった。でも、現実には、国の富の半分以上を人口の数パーセントが持って行き、あとは残りの90パーセントで奪い合っている。その中で、政府に金をやってまで他人の面倒見てもらう必要はないんだ、と茶会に流れる人間もいれば、必要な犠牲は払っているんだから、チャンスは平等に与えてくれと占拠に流れる人間もいる、ということだ。

もちろんこういうことを一番熱心にやるのは大学生である。したがって、大学のキャンパスでも、学費の値上げや、運営資金の不透明性や、学長や理事の給与の異常な昇給に対してデモが行われることになる。自活しつつ、ローンを組みながら通う大学生が多いので、学費の値上がりは死活問題なのである。何だかんだと理由をつけつつ学費は年々引き上げられ、スタッフの首が切られ、設備が劣化しつつあるにも関わらず、学長や理事の給料は10年前と比べると二倍近くになっている。僕の大学では、学長が自宅を学長専用の公邸として、相場以上の値段で大学に売るという事件があった。もちろん自分が学長のうちはその「公邸」に住み続けることができるわけだから、これは一種の詐欺である。借金を抱えてその日暮らし、卒業しても就職のあてのない学生たちにしてみれば、学費の値上げ分がこういったいわば私的ビジネスに投入されているのだから、怒るに決まっている。

僕の大学は保守的な土地柄にあって教授も学生も骨のある奴は少なかったが、リベラルな校風の大学ではテント村ができるほどの規模にふくれあがった。しかしこういった大学でも、上の方の連中が考えることはだいたい同じである。そのまま居座られて、騒がれると具合が悪いのである。大学は警察の介入を要請し、学生たちを強制排除することになった。

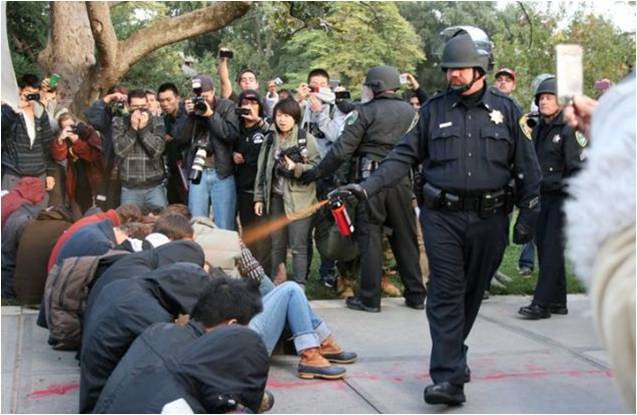

その結果、カリフォルニア大学デーヴィス校では悲惨な事件が起こった。これは、言葉で述べる前に写真がすべてを語っているので、それを見ていただきたい。武装警官隊がキャンパスに到着する。武器をもたず、抵抗もしない学生たちをテントから引きずり出し、一列に並ばせる。そしてひとりの武装警官がその座り込んでいる学生たちの顔にペパースプレーを吹きつけている。これはひどいとしか言い様がない。学生はまったく抵抗していないのである。これを受けて全米であがった抗議の声にはすさまじいものがあった。ここでは、実際にこの大学で教えている教授(シンシア・チンさん)のオープン・レターを翻訳してみたい。

先週のキャンパスで振るわれたひどい暴力は、いったい誰のせいだったのか。色んな人物が槍玉にあげられているし、それはどれもおおむね的を射ている。でも私はここでちょっと違った見方をしてみたい。私はここで、私たちの、いや私の生徒(そう、私の講座を取ったかに関わらず、あなたたちはみんな私の生徒なのだ)に、教授陣を代表して、お詫びを申し上げたい。

そう、お詫び、だ。それはバークレー校で起こったように、私たち教授陣があの金曜日にあなた方と行動をともにせず、逮捕されず、顔にペパースプレーを浴びなかったから、という理由だけではない。それよりももっと大きなことに責任があるからだ。

大きなこと、それは私たちが、間違った人たちを責任ある地位につけてしまったことである。

少数の例外をのぞけば、あなたたちは知っているはずだ。このキャンパスを運営している理事たちは、自分たちのことを教育者というよりも、経営者だと考えている。彼らは何年も、ことによるともう何十年も、教室であなたたち生徒と接したことがない。あなたたちと直接のつながりを持っていない。あなたたちはオフィスにやってきて、「ねえ先生、この前の授業についてちょっと聞きたいんだけど」というような、何でもない質問でもって、私たち教授がなぜここにいるのかを思い出させてくれる。そして時に(身近な経験から言わせてもらうと)、期末テストの問題文に間違いがあったり、宿題を回収するのを忘れかけたりする私たち教授も人間であることを思い知るのである。でも彼ら経営者はそんな生徒たちと接していないし、思い出させてもらう機会をもたない。

そればかりか、彼らはあなたたちのことを人間としてではなく、大学業績のグラフに打ち込むデータとして、あるいは学費収入による金額としてしか見ていない。この州の、国家の、そして世界の未来をになうあなたたちの頭脳も、心も(私たち教授陣はそれを教えることのできる光栄にあずかっているわけだが)、彼らにとっては記号にすぎない。あなたたちのことを人間として、生徒として見ているのなら、テント村であろうと、何であろうと、あのように武装警察のキャンパス介入を要請し、非暴力のデモを暴力でもって排除し、無防備で無抵抗の生徒を並ばせて化学薬品を浴びせることなど絶対にできないはずだ。

ではなぜこんなことになってしまったのだろうか。もちろんこれは複雑な問題であるが、ひとつには、私たち教授陣が忙しいということだろう。ありふれた言い訳だ。「私は忙しい」・・・よく聞くだろう?でもそれは本当だ。私たちは研究に、そしてあなたたちを教えることに膨大な時間とエネルギーを裂かれている。なぜならあなたたちと関わっていきたいからだ。本当にそう思っているのだ。でもそれと同時に、大学には運営上の瑣事がつきまとうし、教授はそういったことに関わろうとしなくなっている。予算がそうだ。効率性についてのレポートもそうだ。リゾース・マネージメントもそうだ。正直にいって、私たち教授は運営上の面倒なことに手をつけたくないし、誰かが代わりにやってくれるなら言うことは無いと考えている。

そしてそういったことを処理するには、ある種の権力が必要になる。とても大きな権力だ。金が絡んでくる権力だ。そういった権力は私たち教授から取り上げられたのではない。私たちは、喜んでその権力を経営者たちにわたしたのである。

わかってほしいのだけれど、それは悪意からではない。難しいことはプロにまかせればいいと、それでみんなうまくいくのだと、そう私たちは思い込んでいた。教育と研究は私たち教授がやり、大学の運営は経営のプロにまかせておけばいいと。でもそれは間違っていた。それは完全に、徹底的に、絶対的に間違っていた。化学薬品でただれたあなたたちの顔がそれを証明している。それが正しい解決策だったなんて、絶対にあり得ない。

だからあなたたちみんなに、私は謝りたい。あなたたちを守れなくて、申し訳ない。間違った人たちの手に大学を委ねてしまって、申し訳ない。

そして私の同僚である教授陣にお願いする。いつしか経営効率に支配されるようになった大学の意志決定に、私たちも関わっていこう。私たちの生徒は、ここは彼らの大学だと勇気をもって声をあげている。そしてここは、彼らの大学であると同時に、私たちの大学でもあるのだ。そして私たちの大学は、先週の金曜日に起こったような、非人間的な暴力を二度と許してはならない。そのような暴力が私たちの生徒に、私たちの大学で振るわれてはならないのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

僕がこの手紙につけくわえることは何もない。すべてその通りだと思う。ところが、実際に何をどうしろというのか、と問われても、僕にはなかなか答えられない(公募で選んだ大学院生に休学してもらって、一期二年で学長なり総長なり、大学運営のリーダーになってもらえ、なんて僕が言ったって絶対に相手にされないだろう)。僕もアルバータ大学で行われた小規模なデモを応援はしたが、あまり深入りして逮捕されでもすると、日本へ強制送還されかねない。だからこの問題について、あまりややこしいことを言う権利はない。そのかわり、こういった「占拠」運動の余波のなかでのやり取りを見ると、もっと身近なことについても考えさせられる。たとえば、なぜ自分は大学院生としてここにいるのか、という一見陳腐な疑問である。

現実的な問題は色々あるけれど、突き詰めていけば、それは何かを知りたいということであり、何かを伝えたいということだ。僕が教えている実習講座にやってくる20人の学部生に、いま目にしている小さな自然の営みが、どれほど見事な物語であるかをわかってほしいと思う。100年以上も発掘が続いている場所で、まだ新種の恐竜を見つけることができるということ。得体の知れない粘液まみれの深海魚にも、右利きと左利きがいるということ。ウニの幼生はらせんを描きながら泳ぐが、なぜまっすぐではなくてらせんになるのか、まだわからないということ。そして研究を通して、自分が世界をどう見ているかを表現したい。それは師匠たちから受け継がれ、かたちを変えていく世界観であり、損にも得にもならない価値感覚である。うちの学長は「ニーズに応える学校づくりをしたい」と言うが、僕らのやっていることにニーズなんて立派なものはない。甲斐性みたいなものでやっている。ないところにニーズを作り出すのは市場経済の鉄則であるかもしれないが、甲斐性に経営学なんてものはない。

研究も大学教育も、知識を社会に還元しているんじゃなくて、原理的には知の可能性を教えている。なぜ疑問を持つことが大事で、なぜ疑問を追求することが大事なのかを学生が身をもって学ぶこと。そういった生きた学力に社会的な価値があるからこそ、大学は教育機関であると同時に研究機関として存在しているのだ。そこに経済効率を杓子定規に持ち込めば、残るのは知識と技術の見本市であり、その市場を支配するのはウケればいいという功利主義である。競争主義でも現実主義でも何でもいいけれど、たとえば僕たち研究者だって、論文の本数が多けりゃいいんだ、引用件数が多けりゃいいんだ、助成金の額が多けりゃいいんだ、という短絡的な考え方ともう少し上手に付き合えないものか。その価値観から少し離れてものごとを考えることをしないと、僕らはみんな学問のゾンビになってしまうのではないか、自分が死んでいることに気がつかないゾンビになってしまうのではないかと、僕は思うのである。

地球冒険学校イベント

地球冒険学校イベント 会報・連載

会報・連載